2025

„Hier beginnt’s“ – Eine neue Kampagne für den Studienstart

An wen richtet sich die Kampagne „Hier beginnt’s“?

Die Kampagne richtet sich an Studieninteressierte: also in erster Linie an Schülerinnen und Schüler zwischen 16 und 20 Jahren, die auf der Suche nach einem Bachelorstudium sind, aber auch an Bachelorabsolventinnen und -absolventen, die ein passendes Masterstudium suchen. Und sie richtet sich an Eltern, Freunde und Familienmitglieder von Studieninteressierten und Lehrkräfte als Multiplikatoren.

Wir hatten mit Vorwärtsmacher.in doch eine Kampagne für diese Zielgruppen – warum eine neue Kampagne?

In den vergangenen fünf Jahren haben wir unter dem Motto „Werde Vorwärtsmacher*in!“ auf die Uni aufmerksam gemacht. Da wurde es einfach Zeit für eine neue Kampagne, weil sich die Bedürfnisse und Erwartungen der Zielgruppen verändert haben. Studien, Befragungen und persönliche Erfahrungen gaben den Anstoß, die alte Kampagne neu zu denken, denn eine neue Kampagne sollte sich zudem besser in den Leitspruch der Uni „Zusammen die Welt neu denken“ eingliedern.

Für die Generation Z, die wir besonders ansprechen, sind digitale Technologien selbstverständlich. Sie bevorzugt leicht konsumierbare Inhalte, jedoch fallen Entscheidungen durch zu viele Informationen und Optionen oft schwer. Nachhaltigkeit, Diversität und soziale Verantwortung sind für die GenZ wichtige Werte. Dennoch sind die jungen Leute überaus konservativ in ihrer Lebensplanung. Die Familie ist ein wichtiger Rückhalt. Doch nicht selten sind sie unsicher in einer sich immer schneller verändernden Welt, haben viele Fragen und nicht immer Antworten.

Was ist die Hauptbotschaft der Kampagne „Hier beginnt’s“?

Die zentrale Botschaft der Kampagne ist: „Bei uns beginnt ein neues Kapitel.“ Ideen, Träume, Karrieren starten genau hier, ebenso wie neue Freundschaften, Erlebnisse und Abenteuer. Das Ganze an einer Universität mit optimalen Studienbedingungen und in einer attraktiven Stadt mit einem tollen Umfeld für neue Erfahrungen.

Die Uni bietet eine Vielfalt an Studiengängen für alle Interessen, bietet Unterstützung durch Beratung und soziale Angebote von Behördengang bis Wohnungssuche. Die Uni ist regional ein starker Partner und gleichzeitig international stark vernetzt. Das sehen wir auch auf unserem Campus. Das sind perfekte Voraussetzungen für den Start in einen neuen Lebensabschnitt. Deshalb beginnt hier ein neues Kapitel nach der Schulzeit; beginnt hier an der Uni Magdeburg das Studium.

Bild: Medienzentrum

Welche Ziele verfolgt die Kampagne?

Wir möchten mit der Botschaft „Hier beginnt’s“ junge Menschen davon überzeugen, hier an unserer Universität ein Studium zu starten - ob Bachelor oder Master. Zusammen mit allen Mitarbeitenden der Universität – denn wir alle sind Markenbotschafter*innen – möchten wir vom Studierendenmarketing jungen Menschen aufzeigen, dass wir sie unterstützen bei diesem Start, dass unsere Uni der Beginn sein kann für vieles, was junge Menschen erwarten, dass es sich lohnt, für diesen Start hier zu bleiben oder dafür herzukommen. Wir möchten sie ermuntern, Mut zu haben, etwas Neues zu anzufangen, das „hier beginnt“. Denn neben den hochwertigen Studiengängen an der OVGU, gibt es auch viele Initiativen, Projekte und Hochschulgruppen. Sich dort zu engagieren lohnt sich! Sowohl für den Lebenslauf als auch für das Zwischenmenschliche.

Sie sprachen von hierbleiben und herkommen. In welchen Regionen wird besonders für ein Studium an der OVGU geworben?

Zunächst möchten wir weiterhin viele Landeskinder für ein Studium an unserer Uni begeistern. Studien belegen, dass 50 Prozent der Studierenden eine Hochschule weniger als 50 Kilometer vom Heimatort entfernt wählen. Niedersachsen nimmt den 2. Platz in der Rangliste der Länder ein, aus denen die Studienanfänger kommen. Wir schauen aber auch z.B. nach Brandenburg und werben dort intensiv. Generell sind wir mit unseren Werbemaßnahmen aber in ganz Deutschland aktiv.

Lassen sich Studieninteressierte im Marketing eigentlich unterscheiden?

Mit dem Ende der Schulzeit steigt der Druck auf die Abiturientinnen und Abiturienten. Familie, Lehrkräfte, Freund*innen fragen immer wieder, was man nach der Schule machen möchte. Manche der Jugendlichen zwischen 16 und 20 Jahren wissen genau, was sie wollen, sie kennen ihren Traumberuf, ihr Traumstudium, vielleicht sogar schon ihre Traumuni. Ein anderer Teil hat zumindest eine grobe Idee, in welche Richtung es gehen könnte. Eine dritte Gruppe weiß noch gar nicht so recht, was sie will. Unabhängig, zu welcher Gruppe sie gehören, die wichtigsten Kriterien für die Entscheidung der Jugendlichen sind Zukunftsperspektiven und Karrieremöglichkeiten, Attraktivität des Studienorts, finanzielle Machbarkeit, ein leichter Zugang zu allen relevanten Informationen und allgemeine Zufriedenheit der Studierenden.

Bild: Medienzentrum

Was wird anders sein im Gegensatz zur Vorwärtsmacher*in-Kampagne?

Vor allem stellen wir die Beratung in den Fokus: „Es ist ok nicht alle Antworten zu kennen. Zusammen finden wir sie.“ Egal, ob im Videochat, im direkten Gespräch oder per E-Mail. Wir möchten die jungen Menschen dort abholen, wo sie gerade stehen, und das auf Augenhöhe. Wir möchten ihnen die Berührungsängste nehmen. Auch die Stadt als Standort soll zukünftig eine zentralere Rolle einnehmen.

Welche Kanäle planen Sie für die Kampagne zu nutzen?

Kurz gesat: Alle. Plakate, Flyer, Aufkleber, Postkarten, Webseite, Social Media, Merchandise-Produkte, Werbeflächen in Schulen, Radiospots, Messen und Karrieretage, Studienportale, Newsletter, Studieninfotage, Herbstuni, Schulprojekttage, Schupperangebote, Elternabende Wir werden einen starken Mix an Marketingmaßnahmen umsetzen. Von Digital- und Online-Aktivitäten über Veranstaltungen auf dem Campus bis hin zu Messebesuchen in ganz Deutschland.

Wie können wir am Ende den Erfolg der Kampagne messen?

Das ist sehr schwierig. Die Universitäten und Hochschulen stehen in einem harten Wettbewerb um Studierende. Dem müssen auch wir uns stellen, müssen die Aufmerksamkeit der Studieninteressierten erreichen, müssen sie neugierig machen auf einen neuen Lebensabschnitt, der „hier an der Uni Magdeburg beginnt“. Unsere Kampagne wird sich in Zahlen niederschlagen, aber nicht zwingend bedeuten, dass in den nächsten Jahren tausende Studienanfängerinnen und -anfänger ausschließlich aufgrund unserer Kampagne kommen werden. Die bekannten Schwierigkeiten in der Studierendenakquise werden uns auch in den kommenden Jahren begleiten. Aber zusammen können wir viel erreichen, wenn wir alle als Markenbotschafter*innen „Hier beginnt’s“ in die Schulen, die Familien, in die Gesellschaft und zu den jungen Leuten tragen. Wir alle sollten über unsere Universität mehr sprechen und können auch sehr stolz sein, was für ein Leuchtturm in der Wissenschaft und Bildung die OVGU ist. Das sollten wir unseren Interessierten vermitteln.

Vielen Dank für das Gespräch.

Viele Ideen und Initiativen bleiben

Liebe Universitätsangehörige,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

am 22. Mai 2025 um 17 Uhr hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft bekanntgegeben, welche Exzellenzcluster ab 2026 gefördert werden. Der Antrag SmartProSys aus unserer Universität gehört leider nicht dazu.

Die Universität Halle konnte sich über die Bewilligung eines Clusters freuen und ich habe bereits persönlich der Rektorin Becker zum großen Erfolg ihrer Universität gratuliert. Das Erscheinen von Sachsen-Anhalt auf der Exzellenz-Landkarte ist unbestritten ein wichtiger Schritt für den Wissenschaftsstandort. Das betonte auch Wissenschaftsminister Willingmann gestern in seiner Videobotschaft.

Nichtsdestotrotz: Die Enttäuschung an der OVGU ist groß – und das ist verständlich. In den Antrag sind über viele Monate hinweg enorme Arbeit, Zeit und Überzeugung geflossen. Die positive Vorbewertung und der Erfolg in der ersten Runde haben realistische Hoffnungen genährt. Umso schwerer wiegt die Absage.

Im Namen der gesamten Otto-von-Guericke-Universität danke ich dem SmartProSys-Team herzlich – besonders den Sprecherinnen und Sprechern Prof. Kai Sundmacher, Prof. Ellen Matthies und Prof. Achim Kienle. Mein Dank gilt ebenso allen, die im Lenkungskreis, als PIs oder in welcher Form auch immer, mitgewirkt haben. Das Engagement, die Ausdauer und die Begeisterung, die Sie in das Projekt eingebracht haben, verdienen hohe Anerkennung.

Auch wenn der Antrag nicht bewilligt wurde – wir sprechen hier nicht von einem Scheitern. Viele Ideen und Initiativen bleiben. Sie bilden eine starke Grundlage, um Nachwuchs zu gewinnen, Kooperationen auszubauen und Impulse für die Weiterentwicklung unserer Universität zu setzen.

Noch ist es zu früh für eine detaillierte Analyse. Die Rückmeldung der DFG werden wir sorgfältig auswerten. Danach gilt es, die entstandenen Ansätze in unsere strategische Hochschulentwicklungsplanung zu überführen.

Ich bin überzeugt: Aus diesem anspruchsvollen Prozess gehen wir als Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg gestärkt hervor.

Mit herzlichen Grüßen

Jens Strackeljan

Rektor

Studieninfotag 2025: Bunt, lebendig, gelungen

"Hier beginnt's" – mit der neuen Kampagne stellte sich unsere Uni Ende Mai gut 1.300 studieninteressierten Schülerinnen und Schüler sowie interessierte Eltern am Studieninformationstag 2025 vor. Auf dem Mensavorplatz hatten sie Gelegenheit, an Ständen der Fakultäten mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Studierenden ins Gespräch zu kommen und mehr über ein Studium in einem der über 100 Studienprogramme der OVGU und den Unialltag zu erfahren. Erstmals war auch ein Infostand der Medizinischen Fakultät dabei.

Ein zentrales Programm zur Studienorientierung und –information gab den Schülerinnen und Schülern am Studieninfotag allgemeine Hilfe bei der Studienwahl. Sie erfuhren unter anderem, wie sie bei der Suche nach dem passenden Studiengang vorgehen und was bei einer Bewerbung an der Universität zu beachten ist.

Partnereinrichtungen der Universität Magdeburg informierten und berieten zu Themen wie Wohnen und Leben in Magdeburg oder Studienfinanzierung.

Jana Dünnhaupt hat einige Eindrücke von einem sonnigen Studieninfotag eingefangen.

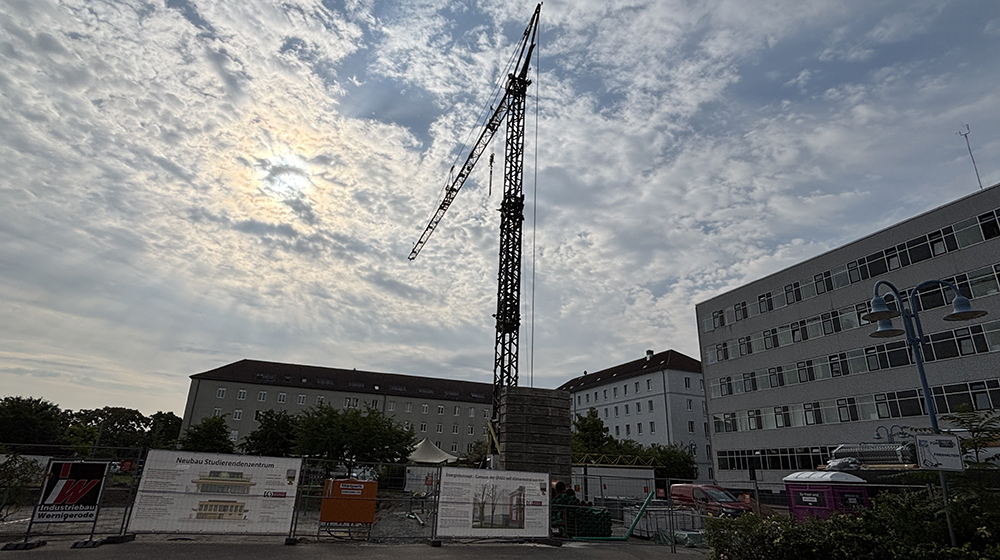

Fernwärme, Neubauten, Abriss: Warum der Campus aktuell eine Großbaustelle ist

Welche Baustellen gibt es derzeit auf dem Campus am Universitätsplatz bzw. an den Zufahrten?

Auf dem Hauptcampus sind dies zurzeit vor allem die Großprojekte zur Umsetzung des Energiekonzeptes 2020 der Universität und der Neubau eines studentischen Begegnungszentrums. Weiterhin geplant sind der Abriss der „Baracke“ sowie der Neubau der zentralen Versorgungsanlage (ZVA), inklusive eines neuen Fernwärmeübergabepunktes, neben dem Fuhrpark.

Aber auch kleinere Maßnahmen, wie der Umbau der Labore der Mikroelektronik und Mikrosystemtechnik [PI1] [RS2] im Gebäude 09/10 beziehungsweise die Erneuerungen der Kälteanlagen im Gebäude 10 werden Auswirkungen auf die Situation auf dem Campus haben. Hinzu kommt die Sperrung des Hohenstaufenrings und damit zweier Zufahrten zum Campus bis Ende des Jahres.

Warum ist der Hohenstaufenring gesperrt?

Dabei handelt es sich um eine Maßnahme der Städtischen Werke Magdeburg (SWM), über welche auch die Universität erst kurzfristig am 26. Juni 2025 informiert wurde. Sie dient vor allem der gerade angesprochenen Wärmeversorgung unseres Campus. Da diese auf Fernwärme umgestellt wird, müssen die entsprechenden Zuleitungen verlegt werden.

Bild: Ines Perl

Wie erfolgt die Zufahrt zum Hauptcampus mit dem Auto? Wie für beeinträchtigte Personen – sehbehindert, mit Rollstuhl?

Die Zufahrt zum Hauptcampus mit dem Auto ist derzeit nur über die Straße am Gebäude 22 möglich. Empfohlen wird, wenn eine Anreise nicht anders möglich ist, das Auto auf einem der anderen Parkplätze der OVGU sowie auf öffentlichen Parkplätzen abzustellen und dann zu Fuß zum Hauptcampus zu gehen.

Für beeinträchtigte Personen gestalten sich die Möglichkeiten aktuell schwieriger als gewöhnlich. Da müssen wir alle ein Stück weit mehr Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme aufbringen[RS3] . So sollte geprüft werden, ob, wenn bekannt ist, dass beeinträchtigte Personen teilnehmen, Veranstaltungen, Seminare oder Übungen und so weiter in barrierefrei erreichbare Gebäude verlegt werden.

Welche alternativen Parkmöglichkeiten gibt es bzw. können geschaffen werden?

Parkflächen stehen noch am Gebäude 40 beziehungsweise auf dem Parkplatz an der Ernst-Lehmann-Straße zur Verfügung, ansonsten am Gebäude 23, Sporthalle 3 oder am Gebäude 29. Da die Universität für die Zukunft einen relativ verkehrsarmen Campus anstrebt, ist es nicht vorgesehen, Ausweichparkplätze anzulegen.

Die verbliebene Einfahrt zum Hauptcampus am Gebäude 22 entlang funktioniert derzeit nach dem Prinzip „Loch an Loch und hält doch“. Wann erfolgt eine Befestigung?

Nach Fertigstellung der Maßnahmen zur Umsetzung des Energiekonzeptes und der anderen Bauvorhaben soll die Straße einen neuen Asphaltbelag erhalten. Vorher ist es nicht sinnvoll, da der neue Belag gleich wieder erheblichem Baustellenverkehr ausgesetzt wäre. Auch muss die Straße beim Fernwärmeanschluss nochmals geöffnet werden. Für den Übergang werden aber am 19. Juli 2025 die tiefen Schlaglöcher auf der Zufahrt eingeebnet.

Foto: Ines Perl

Warum ist derzeit so ein hohes Aufkommen an LKW auf dem Campus?

Eine Ursache sind die regelmäßigen An- und Abfahrten aufgrund der Erdarbeiten zur Umsetzung des Energiekonzeptes 2020. Aber auch der Aushub der Baugrube für das neue Begegnungszentrum sowie der bevorstehende Abriss der Baracke führen dazu, dass mehr LKW auf dem Campus unterwegs sind. Deshalb kann nur an alle Verkehrsteilnehmer*innen appelliert werden: Gegenseitige Vorsicht und Rücksichtnahme sowie die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 10 km/h auf dem Campus sind hier oberstes Gebot.

Warum muss an allen Ecken des Campus gleichzeitig gebaut werden?

Baumittel werden in Jahresscheiben zugewiesen und erst nach der Zuweisung kann mit den Baumaßnahmen begonnen werden. Zudem kann eine so umfangreiche und komplizierte Maßnahme wie die Umsetzung des Energiekonzeptes auch nur in sinnvollen Abschnitten erfolgen, die eben manchmal parallel ablaufen müssen.

Der aktuelle Versorgungsvertrag für die Fernwärme läuft zum 31. Dezember 2025 aus. Bis dahin müssen die Maßnahmen auf einen Stand gebracht werden, der sicherstellt, dass die neue Fernwärme über die neue Trasse 2026 auch bis in alle Gebäude des Hauptcampus verteilt werden kann.

Wann sind die Beeinträchtigungen durch die ganzen Baustellen vorbei?

Die Baumaßnahmen zum Energiekonzept 2020, inklusive ZVA, werden sich noch bis in das Jahr 2026 ziehen. Parallel dazu soll das studentische Begegnungszentrum fertiggestellt werden. Der Abriss der Baracke sollte sich nur wenige Wochen auf den Campus auswirken.

Der Hauptcampus am Universitätsplatz steht mit der Umsetzung des Masterplans in den nächsten Jahren vor weiteren großen Veränderungen, ich denke da nur an die Neugestaltung von Frei- und Grünflächen oder den Bau eines Parkhauses. Deshalb werden wohl die Bautätigkeiten an der OVGU in Gänze so bald nicht abgeschlossen sein und uns noch weit über das Jahr 2026 begleiten. Dann aber sicher nicht mehr mit so massiven Einschränkungen wie derzeit und der Perspektive eines energieeffizienten, attraktiven und klimafreundlichen grünen Campus.

Selbstverständlich sind wir uns der erheblichen Beeinträchtigung bewusst und deshalb für konstruktive Hinweise oder Vorschläge besonders dankbar.

Frau Matthies, herzlichen Dank für das Gespräch.

Wissenschaft mit Rückgrat: die Servicestelle Wissenschaftliche Integrität

Wissenschaft ist mehr als nur Fakten und Formeln – sie lebt von Vertrauen. Ohne Vertrauen der Gesellschaft in die Forschung und ohne Vertrauen von Forschenden untereinander kann Wissenschaft weder glaubwürdig noch wirksam sein. Eine, die sich genau dafür einsetzt, ist Dr. Martina Beyrau. Sie leitet die Servicestelle Wissenschaftliche Integrität an der Universität Magdeburg. Ihre Mission: eine Kultur schaffen, in der Ehrlichkeit, Respekt und Transparenz keine leeren Versprechungen, sondern gelebte Praxis sind.

„Wissenschaftliche Integrität ist die ethische Grundhaltung aller am Forschungsprozess Beteiligten“, erklärt Dr. Beyrau. Das klingt zunächst abstrakt, doch sie bringt es schnell auf den Punkt: „Es geht um Qualität, Glaubwürdigkeit und darum, dass wir erklären, wie Wissenschaft überhaupt funktioniert.“ Denn nur, wenn die Spielregeln bekannt und nachvollziehbar sind, kann Vertrauen entstehen – oder, wo es bereits erschüttert wurde, wieder wachsen.

Foto: Jana Dünnhaupt

Mit der Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis setzt die Universität die 2019 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) verabschiedeten Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis für sich um. Diese Leitlinien, besser bekannt als DFG-Kodex, fordern nicht nur die Einhaltung wissenschaftlicher Standards, sondern auch einen Kulturwandel: Weg von der reinen Vermeidung von Fehlverhalten, hin zu einer positiven, integritätsbasierten Wissenschaftskultur. Die Satzung der Universität verpflichtet alle an ihr wissenschaftlich Tätigen – von Masterstudierenden bis hin zu Lehrenden – zur Einhaltung dieser Regeln.

Die Servicestelle bietet dafür ganz konkrete Unterstützung: eine übersichtliche Webseite, ein umfangreiches Kursangebot zur guten wissenschaftlichen Praxis, individuelle Beratung bei Fragen oder Unsicherheiten und die Zusammenarbeit mit dem Ombudswesen der Universität. Neun Ombudspersonen und Stellvertreter:innen stehen bereit, um bei Konflikten oder Verdachtsmomenten neutral zu vermitteln. Dr. Beyrau koordiniert diese Arbeit – mit Fingerspitzengefühl, aber auch mit klarer Haltung.

„Wir möchten Prävention vor Sanktion“, sagt sie. Schon jetzt ist die Nachfrage groß: Anfragen kommen nicht nur von Promovierenden, sondern auch von studentischen Hilfskräften oder Professor:innen – ein Zeichen, dass das Angebot angenommen wird. Besonders am Herzen liegt ihr die Zusammenarbeit mit Lehrenden, um das Thema wissenschaftliche Integrität frühzeitig in das Studium zu integrieren. Lehrmaterialien stellt die Servicestelle auf Anfrage gerne bereit.

Und was passiert im Ernstfall? „Die Folgen wissenschaftlichen Fehlverhaltens können gravierend sein – bis hin zur Aberkennung von Titeln oder arbeitsrechtlichen Konsequenzen“, so Dr. Beyrau. Aber noch schlimmer sei der Vertrauensverlust, den gefälschte Daten oder Plagiate verursachen. „Forschung muss verlässlich sein – sonst ist sie nutzlos oder sogar schädlich.“

Vieles ist im Aufbau ist und Dr. Beyrau sprüht vor weiteren Ideen. Ihre Vision ist klar: „Gute Wissenschaft braucht starke Werte.“ Die Servicestelle Wissenschaftliche Integrität soll dafür nicht nur Regelwerk sein, sondern echte Anlaufstelle, Netzwerkpartner und Impulsgeber. Wissenschaft mit Haltung eben – ganz nach den Prinzipien ihrer Leiterin.

Text: JANINA MARKGRAF

Die Eindrücke der Langen Nacht der Wissenschaft 2025 hielten für Sie Milena Kruse und Andreas Lander fest.

Hitzefrei gibt es nicht - aber der Arbeitgeber ist in der Pflicht

Auch bei sommerlichen Temperaturen gilt: „Hitzefrei“ wie in der Schule kennt man im Arbeitsleben nicht. Dennoch ist der Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet, für eine gesundheitlich zuträgliche Raumtemperatur zu sorgen. Diese Anforderung ergibt sich aus der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), konkretisiert durch die ASR A3.5 „Raumtemperatur“.

Bei Temperaturen über 26 °C im Raum besteht Prüfpflicht: Maßnahmen sind zu prüfen, um eine weitere Aufheizung zu vermeiden. Dazu zählen z. B. das frühzeitige und effektive Lüften der Räume, das Nutzen von Sonnenschutzsystemen (z. B. Jalousien), das Abschalten unnötiger Wärmequellen. Auch eine Lockerung der Kleiderordnung kann helfen – sofern dies mit dem Arbeitsschutz vereinbar ist.

Ab 30 °C Raumtemperatur besteht eine konkrete Handlungspflicht: Es sind wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um die Belastung für die Beschäftigten zu reduzieren. Hierzu zählen z. B. der Einsatz von Ventilatoren, das Anpassen der Arbeitszeiten (z. B. Gleitzeitnutzung), das Verlegen belastender Tätigkeiten in kühlere Tageszeiten sowie organisatorische Pausenregelungen.

Steigt die Temperatur über 35 °C, sind Arbeitsräume ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen nicht mehr als Arbeitsräume geeignet. In diesem Fall dürfen Tätigkeiten dort nur noch durchgeführt werden, wenn besondere Schutzmaßnahmen wie z. B. Hitzeschutzkleidung oder stark verkürzte Arbeitszeiten mit regelmäßigen Erholungsphasen umgesetzt werden.

Wichtig: Auch bei großer Hitze bleibt der Arbeitsschutz vorrangig. Sicherheits- oder Schutzkleidung, z. B. in Laboren müssen weiterhin getragen werden, sofern dies für die Tätigkeit erforderlich ist. Idealerweise wird der Rahmen der Gleitzeit genutzt, um Arbeitszeiten in die kühleren Morgen- oder Abendstunden zu verlegen – vorausgesetzt, die Arbeitsaufgaben lassen dies zu.

Auto: PATRIK SIEVERT

Uni Magdeburg setzt mit EU GREEN Impulse für die Hochschulzukunft Europas

"Magdeburg gestaltet Europas Hochschulzukunft" – Diese Einschätzung der Europäischen Kommission macht die Universität Magdeburg stolz und erfüllt sie mit Freude: Die Hochschulallianz EU GREEN, deren Mitglied die Universität ist, hat die 2-Jahresevaluation mit Bravour bestanden. „Für uns ist das eine klare Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, sagt Dr. Anne Herbik, Projektkoordinatorin von EU GREEN an der OVGU. „Damit unterstreicht die OVGU ihre Vorreiterrolle in nachhaltiger Hochschulentwicklung und stärkt ihre Sichtbarkeit im europäischen Bildungsraum. Mit unseren Partnern zeigen wir, dass wir gemeinsam Antworten auf die drängenden Fragen der Zukunft finden können und etwas geschaffen habe, das über das Übliche hinausgehen. Sechs internationale Forschungscluster – von Gesundheit und Wohlbefinden über nachhaltige Landwirtschaft bis hin zu Biodiversität – sowie drei neue Masterstudiengänge und drei weiterentwickelte eröffnen Studierenden europaweite Perspektiven.

»Es ist uns gelungen, Bildung und Forschung nicht nur miteinander,

sondern auch über Ländergrenzen hinweg zu verbinden.

Darauf sind wir sehr stolz.«Dr. Anne Herbik.

Die Zusammenarbeit innerhalb der Allianz trägt Früchte: Virtuelle Mobilität, Blended Intensive Programs und ein eigener PhD Council bringen Studierende, Lehrende und Forschende zusammen. Ein enger Austausch und starke Vernetzung verbindet die Universitäten der weiteren 64 Europäischen Hochschulallianzen und weiteren Initiativen.

Neben den inhaltlichen Erfolgen beeindruckt auch die Struktur von EU GREEN: Mit einem eigenen Senat, einem Vorstand sowie der digitalen Austauschplattform GREENWORK verfügt die Allianz über feste Formate, die den Dialog zwischen Universitätsleitungen, Lehrenden, Verwaltung und Studierenden sichern. So ist es gelungen, eine Organisationsform zu schaffen, die Zusammenarbeit über Länder- und Fächergrenzen hinweg dauerhaft möglich macht, den Zugang zu weiteren Fördermitteln ermöglicht und der Allianz Stabilität für die kommenden Jahre gibt.

Evaluiert wurde nach den Kriterien:

Relevanz und Ziele: Die Klarheit und Relevanz der gesetzten Ziele in Bezug auf die Förderung einer europäischen Identität sowie die Adressierung europäischer und globaler Herausforderungen.

Qualität der Partnerschaft: Die Stärke und Nachhaltigkeit der Partnerschaft, einschließlich der Vielfalt und Komplementarität der teilnehmenden Institutionen.

Governance und Management: Die Effektivität der Governance- und Steuerungsstrukturen sowie das Management von Kooperationen und Ressourcen.

Innovationsgrad: Die Innovationsfähigkeit hinsichtlich Bildungs- und Forschungsstrategien, einschließlich der Entwicklung neuer pädagogischer Ansätze, Lehrformate und Forschungskooperationen.

Mobilität und Austausch: Die Förderung der Mobilität von Studierenden und Personal sowie die Erleichterung des interkulturellen Austauschs.

Nachhaltigkeit und Inklusion: Die Implementierung nachhaltiger Praktiken und die Gewährleistung von inklusiven Bildungs- und Forschungsumgebungen.

Und die weitere Zukunft?

„Wir stehen nicht still“, betont die Projektkoordinatorin. „Die Welt verändert sich – Themen wie Künstliche Intelligenz müssen in unsere Strategie aufgenommen werden. Außerdem wollen wir die Beteiligung der Angehörigen aller Partnerhochschulen noch stärker fördern und die Allianz sichtbarer machen – innerhalb der Universität, aber auch weit darüber hinaus.“

Zum Schluss richtet sie den Blick auf die Menschen an der OVGU: „Dieser Erfolg gehört uns allen – Fakultäten, Verwaltung, Lehrenden, Studierenden. Ohne ihr Engagement wäre EU GREEN nicht das, was es heute ist. Gemeinsam gestalten wir eine europäische Universität, die nachhaltiger, inklusiver und innovativer ist.“

Text: JANINA MARKGRAF

Klar, zukunftsorientiert, gesamtheitlich

Neues Ausbildungskonzept in der Uni-Bibliothek

Die Universitätsbibliothek hat das Konzept für die Ausbildung ihrer Lehrlinge zum/ zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste (FaMI) in der Fachrichtung Bibliothek überarbeitet und aktualisiert. Es bringt erstmals verbindliche Strukturen, die den jungen Menschen eine einheitlicheund zeitgemäße Ausbildung ermöglichen und zugleich den Mitarbeitenden klare Orientierung geben, wie sie die Auszubildenden künftig begleiten. Die evaluationsbasierten Anpassungen können so eine hochwertige Qualität sicherstellen.

Bislang fehlte ein durchgängiger Rahmen. Jede Abteilung ging unterschiedlich vor, und manche Inhalte waren nicht mehr aktuell. Das neue Konzept setzt dem ein Ende, für jede Abteilung sind nun klare Inhalte, Ziele und Methoden definiert. Sie sind abgestimmt auf das jeweilige Lehrjahr und den Rahmenlehrplan.

Bruno Kaufmann und Max Schäfer absolvieren im 3. Lehrjahr in der Universitätsbibliothek eine Ausbildung zum / zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste in der Fachrichtung Bibliothek. Foto: Carina Kröber

Bruno Kaufmann ist einer der ersten, der Teile des neuen Ausbildungskonzeptes erproben konnte. Erstmals war er in der Direktion der UB eingesetzt. Gemeinsam mit Max Schäfer begann er im August 2025 das letzte Lehrjahr. Beide schätzen die Unterstützung durch das Kollegium, die umfassende Integration in die UB und die OVGU sowie die Aufgaben- und Themenvielfalt. Sie seien froh, eigene Ideen einbringen und so mitgestalten zu können. Die Praktika in allen Bereichen würden sie optimal auf die Zukunft vorbereiten.

Für die Auszubildenden bedeutet das neue Konzept vor allem Transparenz und Qualität in der Betreuung. Für die Mitarbeitenden heißt es, die eigenen Aufgaben und Inhalte zu reflektieren. „Das Konzept ist als Gemeinschaftswerk entstanden. Alle Abteilungen haben beigetragen – und gerade das macht es stark und praktikabel“, sagt die Referentin der Bibliotheksdirektorin, Carina Kröber.

Die größte Herausforderung wird es sein, dass alle Kolleg*innen das Konzept im Alltag konsequent umsetzen. Das verlangt Austausch, gegenseitige Unterstützung und die Bereitschaft, bei Unsicherheiten – etwa in der Vermittlung einzelner Inhalte – Hilfe anzubieten. „Nur wenn wir regelmäßig reflektieren und offen kommunizieren, bleibt das Konzept lebendig“, unterstreicht Carina Kröber.

Ort einer zeitgemäßen und wertschätzdenden Ausbildung

Mit dem neuen Konzept positioniert sich die Universitätsbibliothek als Ort einer zeitgemäßen und wertschätzenden Ausbildung, in der Wert auf Qualität und Zukunftsfähigkeit gelegt wird. Eine konsequente (Um)orientierung zugunsten der neuen Inhalte hilft dabei, nicht in alte Muster zu verfallen und beugt Stolpersteinen vor.

Entscheidend für den Erfolg wird auch das Feedback derAuszubildenden selbst sein. Rückmeldungen zu Verbesserungen sollen helfen, das Konzept weiter zu schärfen. Gelingt die Umsetzung, zeigt sich das am besten darin, dass die jungen Fachangestellten ohne zusätzliche Einarbeitung sowohl in der UB als auch in jeder anderen Bibliothek sofort in eine feste Stelle starten können.

Damit richtet sich das neue Konzept nicht nur an die Auszubildenden, sondern auch an alle Mitarbeitenden: Es bietet einen klaren Rahmen, schafft Verbindlichkeit und lebt davon, dass es das Team gemeinsam trägt.

Text: INES PERL

Zukunft braucht Vergangenheit

Von Tagungen bis Wanderausstellungen

Das Universitätsarchiv engagiert sich aktiv in der Aufarbeitung und Vermittlung der Geschichte der Universität und hat im Laufe der Jahre zahlreiche Ausstellungen organisiert. Im März 2023 war es Gastgeber der Frühjahrstagung der Fachgruppe 8 des Verbandes deutscher Archivarinnen und Archivare. Mehr als 70 Fachkolleginnen und -kollegen diskutierten dabei über neue Wege der Öffentlichkeitsarbeit.

Ein besonderer Höhepunkt war die Eröffnung der Wanderausstellung „Bewegung und Stillstand. Das letzte Studienjahr in der DDR“ am 15. Oktober 2024 in Kooperation mit den Universitäten Chemnitz, Halle/Saale, Jena, Leipzig und Weimar. Zahlreiche Gäste aus Politik und Wissenschaft nahmen daran teil. Die Ausstellung beleuchtet die Erfahrungen und Herausforderungen, denen Studierende in dieser prägenden Phase der deutschen Geschichte begegneten. Archivarinnen und Archivaren der Technischen Universität Prag werden die Ausstellung im Oktober 2026 während der Immatrikulation ergänzend präsentieren und somit internationale Perspektiven einbeziehen.

Ausschnitt aus dem Ausstellungsplakat „Bewegung und Stillstand. Das letzte Studienjahr in der DDR“

Plakat: Universitätsarchiv

Mit der fortschreitenden Digitalisierung im Bereich der Studierenden- und Personalakten sowie der Zunahme des digitalen Schriftguts sehen sich Hochschularchive vor großen Herausforderungen. „Die immense Menge an digitalem Schriftgut erfordert nicht nur innovative Lösungsansätze, sondern auch eine enge Zusammenarbeit zwischen den Hochschularchiven in Sachsen-Anhalt“ schätzt Carmen Schäfer ein. „Um dazu gemeinsam Lösungsansätze zu finden, veranstaltete unser Universitätsarchiv Ende August 2025 ein Netzwerktreffen der Hochschularchive Sachsen-Anhalts. Auch 2026 werden wir uns weiter für den Ausbau eines Netzwerks bzw. Arbeitskreises für die Hochschularchive Sachsen-Anhalts engagieren.“

Heute steht das Universitätsarchiv sinnbildlich für mehr als nur die Aufbewahrung alter Akten. Es ist Gedächtnis und Schaufenster der Hochschule zugleich, ein Ort, an dem Geschichte lebendig wird. Was einst im Keller begann, ist längst zu einem Fundament der institutionellen Identität geworden.

Text:

CARMEN SCHÄFER; Dipl.-Archivarin und Leiterin des Universitätsarchivs

SANDRA SCHLEINITZ; Mitarbeiterin des Universitätsarchivs